이탈리아 출신 작가 파올로 코네티가 쓴 <소피아는 언제나 검은 옷을 입는다>는 유럽의 여러 문학상을 거머쥔 <여덟 개의 산> 이전에 출간된 소설이다. <여덟 개의 산>에서도 그랬고, 삶을 살면서 맺게 되는 인간관계에 대해 의미를 두고 작품을 쓰는 작가라는 생각이 들었다. 또 “사람들에게 있는 그대로의 이야기를 들려주는 방식으로 나는 세상을 구하고자 한다.”라고, 이탈리아 스트레가상 수상 소감에서 밝힌 말을 통해서도 파올로 코녜티의 작품관이 엿볼 수 있다. 그의 말대로 두 작품 모두 이 길을 가고 있었고 이 접근 방식이 나의 마음을 따뜻하게 해 주고 잔잔한 울림을 주었다.

<여덟 개의 산>에서도 그랬지만 <소피아는 언제나 검은 옷을 입는다 > 역시 감정적인 접근 방식이 아닌 관찰자적 견지에서 읽히지만 객관적인 글 쓰기 방식이, 읽는 사람의 감성을 건드려준다. 아일랜드 작가 클레어 키건 같은 디테일한 묘사와 감성적 자극이 강하지 않지만, 등장인물의 행동과 반응에 대한 객관적 진술이 감성적이고 섬세한 상상력을 독자에게 유발하는 필력을 지니고 있다.

<소피아는 언제나 검은 옷을 입는다>에서는 독특한 서술 구조로 진행된다. 주인공이 소피아지만, 각 에피소드마다 소피아와 관계하는 인물들이 주인공처럼 표현되는데 그 인물들은 소피아와 관계를 맺는 상황과 그들 각자가 생각하는 소피아를 묘사해주고 있다. 또 그 인물들의 삶이 소피아의 삶과 뭔가 관련을 맺고 있다는 느낌을 전해준다. 소피아는 그들을 무관심하게 바라보는 것 같지만 그녀의 삶에 영향을 받기도 한다. 때로는 그 인물들의 생각 속에만 소피아가 존재하고 있고 그녀를 만난 적이 없는 인물도 등장한다. 그 인물은 자신의 생각 속에서 소피아를 창조해 내기도 한다.

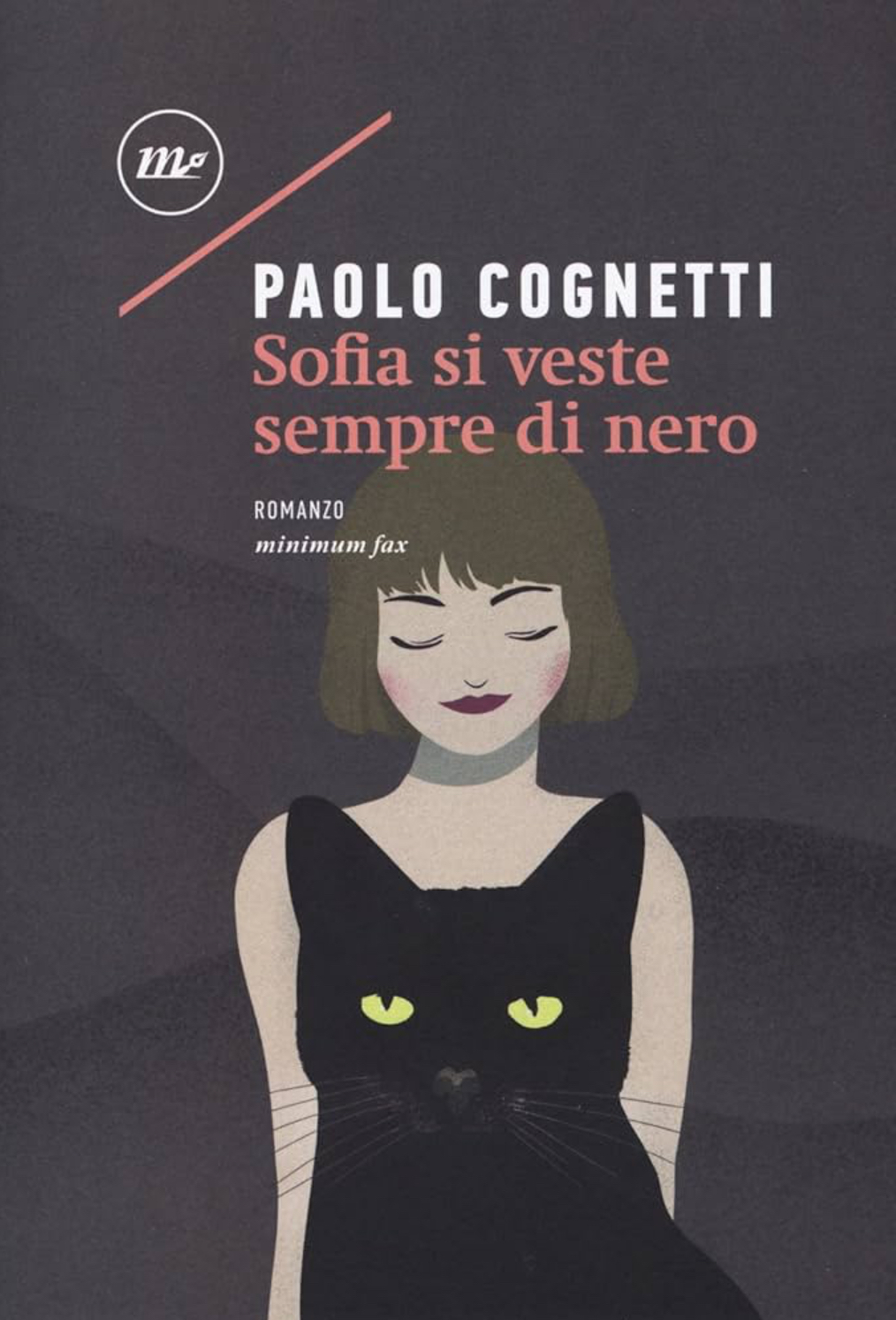

“검은 후드를 즐겨 입고 늘 검정 앞치마와 속을을 입는 소피아”는 아마도 그녀 내면에 잠재되어 있던 어린 시절의 상처와 기억들을 총체적으로 ‘검은 옷을 입은 소피아’로, 상징한 것이 아닐까 싶었다. 이탈리아 책 표지를 찾아보니 그냥 검정 옷으로 그려져 있지 않고 검정고양이로 그려져 있었다. 이탈리아 제목인 <Sofia si verste sempre di nero>에서 nero가 검정 옷이 아니라 검정고양이를 뜻하는 듯하다. 소피아를 검정고양이의 느낌으로 표현한 것으로 보인다. 어떤 생각을 하는지 드러나지 않아, 묘한 기운을 품기고, 어디로 튈지 몰라 긴장감을 유발하고, 혼자 지내는 것에 익숙하면서, 타인과의 관계에 초연하며 무심한 듯 보이고 때로는 순수하지만 루즈하고 팜므파탈의 느낌을 지닌 소피아와 검정고양이의 이미지는 잘 들어맞는다.

그 여자의 눈은 사시이다. 그래서 네가 말하는 동안 그녀의 시선은 네 입을 향한다. 마치 주변이 지독히 시끄러워서 말 을 알아들으려면 네 입술을 읽어야 한다는 듯이 말이다. 그 녀는 위험에 처한 사람의 분위기를 내뿜는다. 너와 네 뒤쪽 을 동시에 보고 있다. 이것이 바로 처음 만난 남자들의 심장 을 덜컹하게 만드는 것이다. 네가 말하는 동안 그녀는 네 입 술을 응시했다. 당장이라도 목덜미로 달려들어 입술을 물고 그걸로 목숨을 구할 수 있다는 듯이 말이다.

소피아 부모와 친구들에게 영향을 받으며 성장하게 되는데, 코녜티가 쓴 <여덟 개의 산> 역시 사람 간의 관계에서부터 인물들의 삶이 창조된다. 자연과 산, 친구, 부모, 연인 등 오로지 한 사람은 여러 에너지의 총합일 뿐임을 코녜티는 강조하고 있다. <여덟 개의 산>에서 주인공 피에트로가 산을 좋아하고 산을 타는 방식 모두 그의 부모, 사랑하는 친구 브루노에게 영향받는다. 아버지와 브루노가 죽은 후에도 피에트로는 그들처럼 산과 관계 맺고 산을 탄다. 어떤 식으로든지 타인과 관계하고 있고 이 관계는 세상 만물이 모두 이어지고 있음을 인식하고 그것을 받아들여, 더불어 살아나가는 것이 삶 그 자체임을 코녜티는 일관되게 말하고 있었다.

부처님이 말씀하신 연기법의 진리가 주인공 소피아 삶의 여정을 설명할 수 있을 것이다. 불교에서 말하는 인연생기(因緣生起)는 ‘원인과 조건이 만나서 새로운 것이 발생한다’는 의미로, 식물의 “씨앗이 열매를 맺는 근원, 즉 원인이 되는 햇빛, 물, 땅의 조합으로 싹이 자라 열매를 맺는다“는 뜻이다.

“이것이 있으므로 저것이 있고, 이것이 발생하므로 저것이 발생한다. 이것이 없으므로 저것이 없고, 이것이 사라지므로 저것이 사라진다.”

-잡아함경-

이는 볏짚단들이 서로 버티고 서 있다가 한쪽이 넘어지면 나머지들이 모두 넘어지는 것과 같다. 모든 것은 서로서로 의지해서 존재하기 때문에 하나도 서로 관련되지 않는 것은 없다. 자기 자신과 아무런 관련이 없는 것처럼 보이는 길거리의 풀 한 포기나 하나의 돌멩이일지라도 넓게 보면 나와 동일하게 ‘지구의 구성물’이고, 더 넓게 나아가 ‘우주의 구성물’로서 상호 의지하고 있다.

[불교신문 2716호/ 4월 30일 자], 네이버 참조

7개월 만에 태어난 소피아는 인큐베이터 안에서 그 병원의 간호사의 삶과 연결된다. 간호사가 갓 태어난 소피아에게 해준 말과 그녀가 처한 상황은 소피아와 살면서 관계 맺는, 로사나, 마르타, 엠마, 카테리나 로베르토의 삶과 다르지 않았다. 불교뿐만 아니라 양자역학의 과학적 시각에서, 시 공간을 뛰어넘는 ‘동시성’ 이론으로도 설명될 수 있을 것이다.

간호사는 아무도 없는 밤에 소피아에게 말을 걸기 시 작했다. 그녀는 인큐베이터 옆에 앉아서 이야기를 들려주었다. 발코니에서 키우는 식물들에게 이야기하듯... 그녀는 소피아에게 모든 이야기를 들려주었다... “소피아,” 간호사가 소리 내어 말했다. ”태어나는 게 뭔지 아니? 전쟁터로 떠나는 배와 같은 거야. “ 그날 아침 소아과 의사는 아기가 위기를 넘겼다고 진단했고, 마침내 아기는 엄마 곁으로 돌아갔다.

전쟁은 나 혼자 할 수 없는 게 전쟁이고 그 전쟁터의 배는 적군의 공격을 받기도 하고 전쟁의 위험을 피할 수 있는 공간이 되기도 한다. 또 물 위에 떠 있는 배는 바람과 폭우 같은 거센 자연의 힘에 영향을 받을 수 있기에 자신을 온전히 물의 흐름에 맡기고 그 흐름을 인식하고 대처해 나갈 유연한 힘도 필요하다. 그것이 곧 삶이며 그 삶을 살아가는 방식이 될 것이다. 우리는 자신의 의지대로 삶을 살아간다 하지만 내 의지대로 살 수 있다는 생각은 자만이고 착각이었다는 것을 살아 갈수록 이해가 된다. 전전긍긍한다고 해결되지 않는다는 것을... 될 일은 되고 안될 일은 안된다. 실제로 내 의지와 계획대로 되는 일은 없다, 고 해도 무방하다. 다만 그 길을 가기 위해 지금 이 순간을 헌신하며 살아갈 뿐인 것이다.

어린시절 부모의 불화로 안정되게 자라지 못한 소피아의 삶을 함부로 좋다 나쁘다 판단해서는 안된다고 본다. 소피아의 삶을 통해 어둡게 자리 잡은 내면의 나를 객관적으로 인식할 줄 아는 힘을 기르고 더 나아가 타인의 내면을 이해하고 연민의 눈으로 바라볼 수 있는 능력을 길러야 할 것이다. 모든 만물은 서로에게 영향을 주고받으며 연결되어 있기 때문이다. 소피아와 관계 맺는 등장인물들는 부모님 외에 다른 챕터에서 다시 등장하지 않는다. 우리 삶도 마찬가지 아닐까. 스쳐가는 수많은 인연을 통해 관계 맺고 이별하며, 새로운 인연을 만나는 것을 반복하며 살고 있다. 어쩌면 나는 또 다른 소피아 일 것이다. 이런 인연(因緣)에 대한 중요성을 제대로 알려주기 위해 파올로가 택한 서술 방식이, 처음 읽었을 때 낯설었지만, 다 읽고 정리해 보니 매력적이라는 생각이 들었다. 이제껏 나와 관련맺고 스쳐간 모든 이들의 행복을 기원하며, 앞으로 출간될 파올로 코녜티의 신작을 기대해 본다.

'독서 기록' 카테고리의 다른 글

| <인간의 대지 1> (feat.어린 왕자를 구하라) (1) | 2025.07.04 |

|---|---|

| 노인과 바다 (feat. 과정의 소중함) (0) | 2025.06.25 |

| 혁명가 붓다 (feat.팔정도) (0) | 2025.06.11 |

| 소설 <여덟개의 산> (feat. 미래 현재 과거는 공존한다 ) (0) | 2025.06.05 |

| 소설 금각사 (feat. 제행무상) (0) | 2025.05.27 |