미술에 관심이 있기 시작한 것은 한 6년 7년쯤 된 일이다. 주위에 변화가 올 때는 천천히 변화가 오기도 하지만 한꺼번에 그 변화가 밀려오는 경우도 있는 것 같다. 독서와 여행과 미술 작품에 관심을 가지고 좋아하게 된 것이 거의 동시다발적으로 일어났다. 미술 작품에서의 시작은 런던 여행 때 방문한 ‘내셔널 갤러리’에서 렘브란트의 자화상을 관람했을 때이다. 믿거나 말거나 한 얘기이지만 렘브란트의 자화상 안에서 그의 영혼을 본 것 같은 착각이 들었다. 그 이후 서양 미술에 관심을 가지게 되었고 E.H. Gombrich의 <The Story of Art>을 읽었다. 참 신기하게도 미술을 좋아하는 사람들의 시발점은 렘브란트와 고흐의 작품을 보고 감동을 받아 미술을 좋아하게 되는 경우가 꽤 있는 것 같다. 나도 그런 경우이다. 그렇게 두 대가를 좋아하는 것을 시작으로, 미술에 대한 시각이 조금씩 확장되기 시작했다.

참 사람은 오래 살고 볼일이라는 말이 맞는 말이다. 내가 학창 시절 제일 싫어했던 교과목 시간이 미술이었는데 말이다. 미술시간에 무엇을 그리라고 하는데 그것을 어떻게 그려야 되는지 어떤 것이 잘 그리는 것인지 뭔가 막막한 느낌을 받았고 잘 그려야 된다는 압박감을 가지는 것도 싫었다. 이렇게 미술에 전혀 관심이 없었던 내가 이제는 여러 유럽 미술관을 관람하는 것이 여행의 목표가 돼버렸다.

눈만 뜨면 그를 생각했고 하루에도 수없이 그림을 보았다. 그는 내 옆에 있었고 나는 그에게 물었다. "이 그림을 그릴 때 당신은 어떤 생각을 했는가요.

- 빈센트 반 고흐 새벽을 깨우다 중에서-

미술작품과 그것을 그린 화가들을 새롭게 알아갈 때마다, 작가들의 보는 세상을 함께 바로보고, 그들의 생각과 세상을 바라보는 시선이 그림 속에 어떻게 녹아있는지 그것을 살피고 알아가는 과정이 설렌다. 특히 관람객이 많지 않은 오전 미술관의 고요함은 수많은 세월을 살아낸 걸작과 마주함에 있어 그 희열이 배가 된다. 내면에 잠자고 있던 어떤 기운이 막 깨어나 꿈틀거리고 따뜻해지면서 뜨거워지더니 몸의 감각들이 살아나더니 그 감각들이 서로 교류한다.

6년 전쯤 된 일이다. 그때 나는 빈센트 반 고흐에 빠져 있었다. 고흐를 좋아하게 된 것은 고흐의 <론강의 별이 빛나는 밤에>를 우연히 사진으로 보고 나서부터이다. 이 작품을 보러 파리에 다녀와야겠다고 마음먹고 감사하게도 다녀올 수 있었다. 그 이후 고흐의 가슴앓이가 시작되었다. 고흐 관련 수필집을 찾아서 읽는 것이 좋았고 잘 가지 않는 국립중앙도서관에 빈센트 반 고흐 관련 신간을 읽으러 갔었다. 고흐 관련 책을 살펴보다가 <빈센트 반 고흐, 새벽을 깨우다>가 눈에 들어왔다. 중간도 아니고 도입 처음부터 눈시울이 뜨거워졌다. 고흐 앓이를 하는 이에 대한 격한 공감에 마음이 울컥했다. 고흐를 만나기 위해 나는 빠르게 걷고 있다 생각했는데, 누구는 그 감동을 책으로 까지 펴내기도 하는구나 하며 자괴감도 들었다. 그 책에 저자의 페이스 북 주소가 있어, 책을 재미있게 읽었다는 메신저를 보냈다. 저자가 바로 답을 주었고 한 번도 마주친 적 없는 저자와 가슴에 별이 된 화가의 이야기를 주고받을 수 있었다.

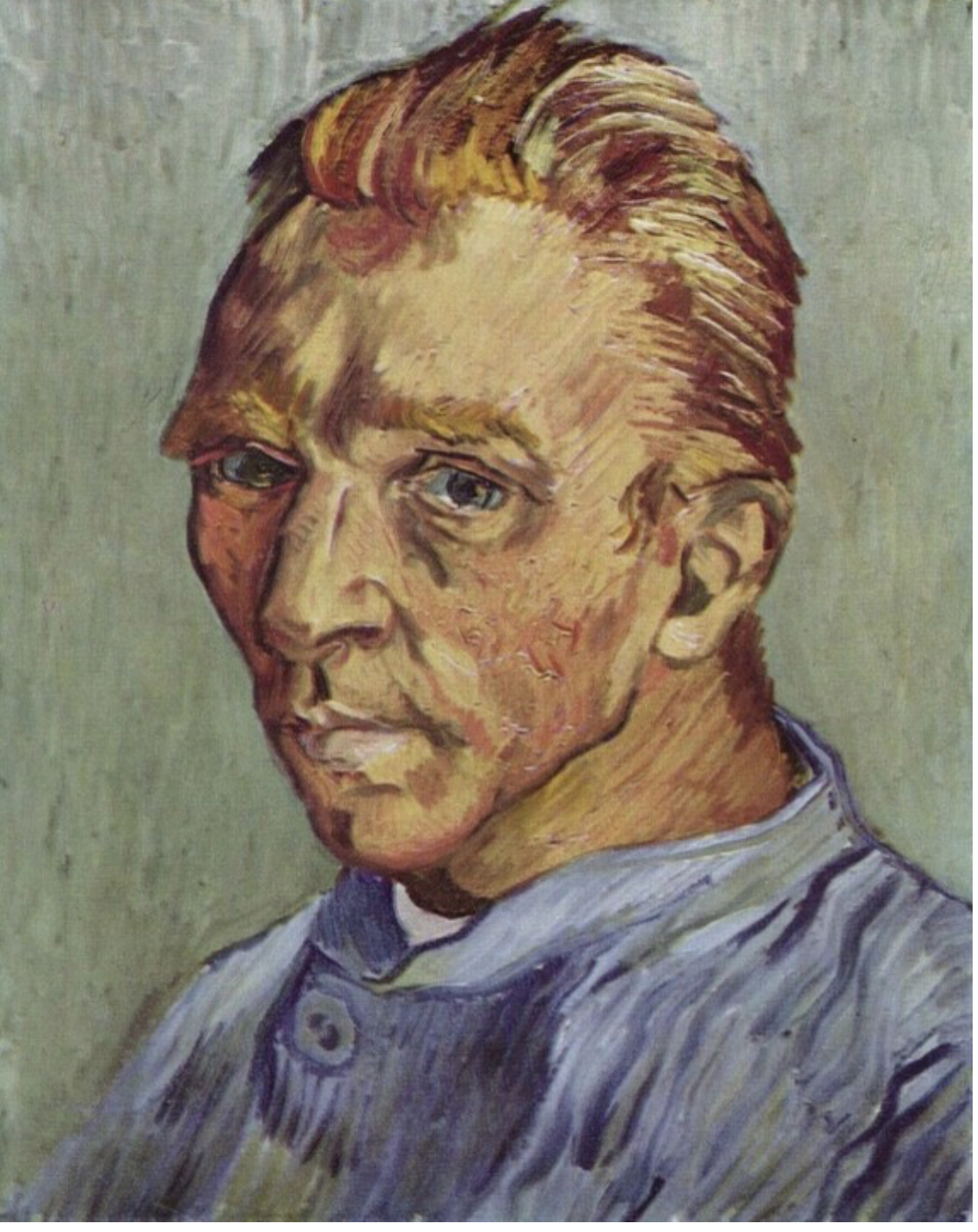

고흐가 죽기 얼마 전에 남긴 자화상이다. 언뜻 보면 강인해 보이지만, 그의 눈에서 곧 눈물이 쏟아져 내릴 거 같다. 아니 이미 눈물이 흘러 그의 옷을 파랗게 물들인 거 같다. 고흐 작품 속 파랑은 청명하고 따스하고 순수하다. 고흐 그림은 마음이 우울하거나 힘이 들 때 마치 나를 사랑해 주는 연인이 주는 위로와 편안함을 건네준다. 그 어느 말보다 강력하나, 강요되지 않는 그 무엇으로 다가온다. 그 속에 오래오래 머물고 싶다는 마음이 생긴다.

탁월한 것을 중시하는 사람들은 무엇이 탁월한지 식별 할 수 있을까? 아니야 바로 코 밑에서 발견할 수 있음에도 불구하고, 높고 깊은 것을 찾아데지. 나도 자주 그랬어

-세상에서 가장 아름다운 편지-

고흐의 동생 테오에게 보낸 편지에 실린 글이다. 자신이 무엇을 위해 그림을 그리는 건지, 어떤 그림을 그려야 할지 테오에게 보낸 글들을 읽어보면 그 끊임없이 고민한 흔적이 엿보이고 곧 깨질 거 같은 느낌이 올라와 화가에게 연민의 정이 생긴다. 특히 화가의 짧은 삶과 죽음에 대한 이야기들이 평범하지 않기에 더 그러하다.

고흐가 세상을 떠나는 해에 그린 <The White House at Night>는 좀 더 의미를 두고 바라보게 되었다. 달빛 아래 혼자 생각에 잠겨 있다가 어디론가 가고 있는 검정 옷을 입은 한 여인은 이 세상을 곧 떠나려는 고흐를 암시하는 것 같다. 러시아 상트 페테르부르크에 있는 에르미타주 미술관에서 이 작품을 보면서 저절로 흐르는 눈물로 코를 훌쩍거리며 미술관 고흐의 방에서 한참을 서있었던 기억이 난다.

영혼들이 살아 숨 쉬는 미술관은 화가들의 생각과 마음을 함께 공감하고 호흡하고 아파하며 그 영혼들로부터 위로받는다. 언제까지 돈과 시간의 여유가 허락해 미술관 투어를 할 수 있을지 모르지만, 이제까지 받은 위로도 참으로 컸고 지금까지 내 삶의 원동력이 되고 있다. 감사할 따름이다.

'삶의 기록' 카테고리의 다른 글

| 요셉과 그의 형제들 & 티벳 사자의 서 (1) | 2023.08.27 |

|---|---|

| 일상의기록 (feat. 명상에 관하여) (0) | 2023.06.13 |

| 삶을 반성하다 (2) | 2023.06.07 |

| 일상의 기록 (feat. 혼자만의 시간) (0) | 2023.06.02 |

| 일상의 기록 (feat 닥터 포스터) (0) | 2023.05.29 |